【编者按】

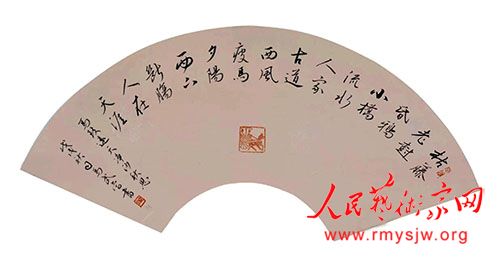

在书法艺术的浩瀚长河中,碑学与帖学犹如双璧交辉。司马武当,这位军旅书法家,以章草为舟,独辟“碑骨帖韵”之新境。他的作品,既承《张猛龙碑》之险峻,又融《书谱》之飘逸,将军人的刚毅与文人的雅致完美融合。司马武当在军旅生涯中淬炼出独特的书法美学,其作品被赞为“工处在拙,妙处在生”。他不仅在书法创作上独树一帜,更在书法教育领域掀起革命。出版的《书法怀历》《学生写字步步高》等系列书籍,发行量数百万册,独创的“3M练字法”更获教育厅大奖。司马武当的书法,笔法再造、结构革命、意韵新生,三重密码解锁碑帖融合之奥秘。其作品走出国门,赴美日韩等十余国展出,成为国际传播的“中国笔锋”。纽约时报亦曾赞誉其书法方寸之间,尽显中国文武之道。为深入探讨司马武当书法所呈现的碑帖兼融境界及其古今杂糅的特色,本文通过梳理其书法教育理论与实践背景,分析其书风形成的根源;从笔法、结构、意韵等层面剖析其碑帖融合的具体表现,揭示其在书法创作中对传统的继承与创新,展现其独特的艺术价值与文化意义。

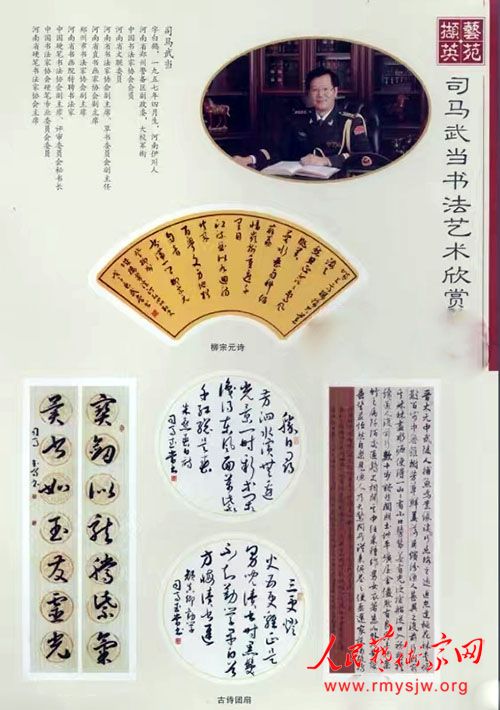

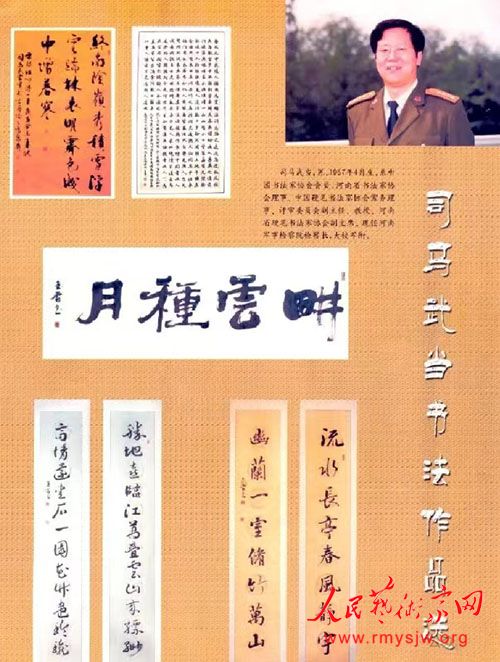

书法家司马武当

杨青云 董霄珂

书法艺术源远流长,在历史长河中,碑学与帖学犹如两条并行又交织的脉络,各自发展又相互影响。司马武当作为当代书法领域的重要书法教育家,不仅在书法章草理论与实践方面成果丰硕,其章草书法创作更是展现出独特的碑帖通融境界,将古今元素巧妙杂糅,形成了别具一格的艺术风貌。深入研究司马先生的书法,对于理解当代书法的创新发展以及传统书法艺术的传承具有重要意义。

司马武当曾任河南军事检察院检察长,郑州警备区副政治委员兼纪委书记。现任解放军美术书法研究院书法艺术创作委员会委员,大校军衔,同时担任中国硬笔书法协会副主席、河南省硬笔书法家协会主席、中国书法家协会会员、河南省书法家协会第五届副主席以及郑州市书法家协会名誉主席。作品入编《中国当代书法大典》《中国书画家润格大全》。

1989年,荣获全国首届“黄河杯”书法大赛一等奖。

1990年后,连续15年在河南美术出版社、陕西旅游出版社出版《书法怀历》《书法桌历》等28本,发行量达180多万册。

2001年至2002年,在河南美术出版社出版《学生写字步步高》系列字帖教材,发行量280万册。

2003年,在河南大学出版社出版小学九年义务教育《书法艺术》课本全套。

2004年,“3M练字法”论文报告获河南省教育厅一等奖。

2006年,中华艺术家出版社出版《廉政文化书法桌历》,总政纪检部作为警示教材,发至全军各大单位。

2011年,安徽人民出版社出版《写字课课练》(1-8年级)。

2012年,海燕出版社出版人教版《小学同步写字》(1-6年级)。

2013年,海燕出版社出版《廉政文化书法桌历》,济南军区廉政座谈会为其主要内容,49幅作品由邓州市人民政府收藏,并列为花洲书院藏书阁陈列展。

2014年,河南美术出版社出版《勤俭文化书法桌历》,在郑州、周口市展出。专著作品列入《中国当代书法大典》《中国硬笔书法家辞典》《中国硬笔书法精品大全》《中国书画家润格大全》。书法作品先后在美国、日本、韩国、港澳地区展出,被多个国家和多省地方博物馆收藏。这些丰富的经历使他深入了解书法教育的各个环节,对书法的本质、技法以及文化内涵有着深刻的认识和丰厚的理论支撑。

在其著作《书法艺术课》中,司马武当梳理了写字与书法的关系,明确书法以汉字书写为核心要义,剖析了书法在实用与艺术方面的功能。他强调书法教育要注重对传统的继承,同时也要适应时代发展,培养学生对书法艺术的审美和创新能力。这种理论基础为他的书法创作提供了坚实支撑,使他在书法实践中能够从更宏观的角度去思考和探索。

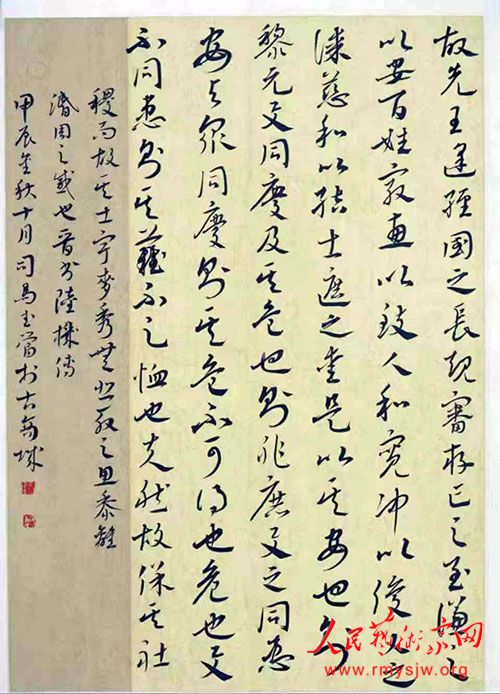

司马武当的书法之路始于硬笔转型的帖学启蒙,帖学注重笔法的细腻与流畅,追求书写的灵动性和韵味。早期对帖学的研习,让他掌握了精湛的硬笔帖学笔法,如对笔画的起笔、行笔和收笔的精细处理,以及笔画之间的呼应连贯,这为他日后的章草书法打下了坚实基础,使他的书法作品始终保持着一种灵动气息。他笔管倒卧于纸背,以生涩古拙避免流滑之嫌,将笔的方折融入行草的圆转,形成如游龙舞凤般的动势。

随着对书法艺术探索的深入,司马武当逐渐认识到碑学与帖学并非对立,而是可以相互融合、相互补充。他开始在章草创作中尝试将碑学的古朴厚重与帖学的灵动流畅相结合。碑学注重金石气、笔画的苍劲有力以及结构的严谨端庄,与帖学的风格形成鲜明对比。司马武当通过不断实践,在两者之间找到平衡,在笔画的质感上,既有碑学的雄浑,又有帖学的灵动;在结构上,既有碑学的险峻,又不失帖学的和谐。

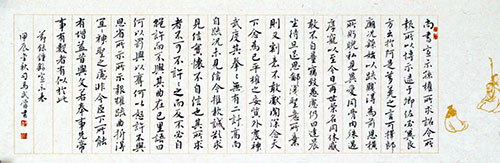

司马武当继承了古代书法名家的笔法精髓,在行笔过程中注重中锋用笔,使笔画圆润饱满、富有立体感,这是对传统笔法的坚守。他又大胆创新,在笔画的转折、提按处加入自己的理解和处理方式。如在书写转折笔画时,他不像传统帖学那样追求过于流畅的转折,而是借鉴碑学中略带方折、硬朗的转折方式,使笔画更具张力和质感,体现出古今笔法的融合。

司马先生的书法线条质感丰富多样,既有帖学中那种细腻、流畅的质感,如行云流水般自然;又有碑学中线条的苍劲、古朴,仿佛历经岁月的磨砺。通过对毛笔的提按、轻重、缓急等控制,使线条在同一作品中呈现出不同的质感变化。在一些长线条的处理上,运用涩行的笔法,增加线条的厚重感,同时又不失灵动,这种多元的线条质感呈现是其碑帖通融境界在笔法上的重要体现。

司马武当在书法结构上借鉴了碑学中结构的险峻特点。像《张猛龙碑》等碑刻,其结构常常打破常规的平衡,通过笔画的长短、疏密、高低等对比,营造出一种险峻的态势。先生在创作中巧妙运用这种手法,使字的重心看似不稳,但又在整体上达到一种动态的平衡。如在书写一些左右结构的字时,会故意将左右部分的大小、位置进行夸张处理,使字产生一种独特的视觉冲击力。

同时,先生并没有忽视帖学结构的和谐之美。帖学结构注重笔画之间的呼应关系和整体的和谐统一。在运用碑学结构的险峻时,他巧妙地融入帖学的和谐元素,通过笔画的穿插、避让等方式,使险峻的结构不至于过于突兀。在处理字与字之间的关系时,他借鉴帖学的行气连贯原则,使整幅作品在结构上既有单个字的险峻之美,又有整体的和谐统一,达到了一种独特的艺术效果。

司马书法的意韵中蕴含着深厚的古拙气象。这种古拙并非简单的笨拙,而是一种历经岁月沉淀的古朴、厚重之感。它源于对古代碑刻文化的深入理解和吸收,体现了传统文化的博大精深。他作品中常常流露出一种质朴、纯真的气息,仿佛让人穿越时空,感受到古代书法艺术的魅力。这种古拙气象的营造,不仅是对传统书法意韵的继承,更是对传统文化的一种传承和弘扬。

在古拙的基础上,司马武当的书法又充满灵动意趣,展现出鲜明的时代气息。他在创作中注重书写的节奏感和韵律感,通过笔画的轻重、缓急变化,使作品富有音乐般的节奏。他还善于运用一些现代的审美观念和表现手法,使作品更符合当代人的审美需求。如在章法布局上会适当留白,增加作品的透气性和空灵之感,使作品在古朴中又不失灵动和活泼。

司马武当的书法碑帖通融境界,是对传统书法的一种深度传承。他深入研究碑学与帖学的精髓,将两者有机融合,在继承传统的基础上进行创新。他的作品不仅展现了古代书法的艺术魅力,还融入了当代人的审美和思考,为传统书法的发展注入了新的活力。这种传承与创新的精神,为当代书法创作者提供了宝贵的借鉴,鼓励更多人在传统的基础上进行创新探索。

作为书法教育领域的书法教育家和书学理论家,司马武当的书法实践对书法教育有着重要的启示。他的碑帖兼融境界体现了书法教育中应注重培养学生对传统书法的全面理解和掌握,不仅要学习帖学的灵动,也要了解碑学的古朴。在教学中,教师可以引导学生从不同的书法风格中汲取营养,培养学生的创新思维和审美能力。他的书法创作也展示了书法教育与书法实践相互促进的关系,鼓励书法教育者不断提升自己的书法水平,更好地指导学生。

司马武当的书法作品以其独特的碑帖通融境界,展现了中华文化的博大精深。他的作品在国内外的展览和交流中,传播了中国书法文化,增强了民族文化的自信心和自豪感。先生的书法创作和理论研究也为当代文化建设提供了丰富的文化资源,促进了文化的繁荣与发展。通过书法艺术,他将传统文化与当代文化相融合,为当代文化的创新发展做出了积极贡献。

司马武当的书法以其独特的碑帖通融境界和古今杂糅的特色,在当代书法领域独树一帜。他从深厚的书法教育理论与实践出发,在书法创作的笔法、结构、意韵等方面进行了深入的探索与创新,实现了碑学与帖学的有机融合,展现了古拙与灵动、险峻与和谐的独特艺术魅力。被《书法导报》誉为“工处在拙,妙处在生,以学养书,并具有通人境界的书学思考,将多维知识注入了奋笔轻举、离而不绝的艺术张力。”

(编辑 文心)