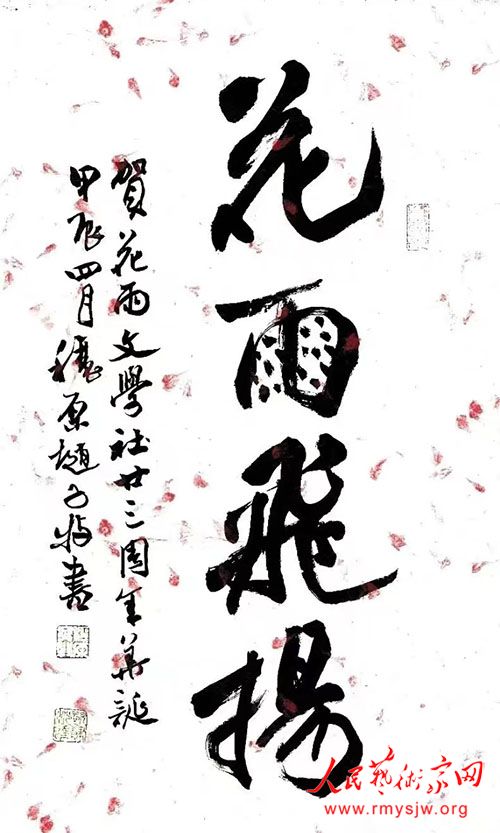

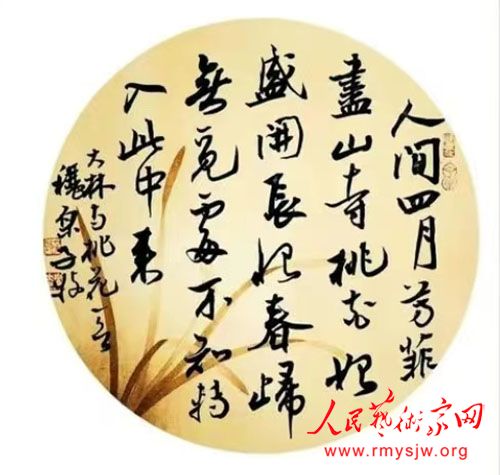

编者按:书法是中国传统文化的精髓,被称为国粹。为了让中国书法艺术漂洋过海,美国新龙传媒集团《拉斯维加斯新闻报》华人头条今天刊发中国文艺评论家三道快枪先生对中国书法家赵子牧先生的评论《赵子牧书法:“书学有象”及“无为学书”概念的产生》,并附有原《贵州民族报》记者罗元涛的采访特写稿《独守清雅》,同时在文中配发了赵子牧先生近作40余幅,让海内外广大书法爱好者及收藏家对赵子牧先生及其作品有更深入的了解。(韦元龙)

三道快枪

赵子牧,岀生书香世家,其祖其父都是俊采星驰的书法大家,著名作家贾平凹为他誉“子牧”为笔名。现为中国书法家协会会员,中国民主促进会贵州省委员会委员,陕西书画研究院理事,大中国书画院客座教授,贵州文人书画研究院副院长,湖南石鼓书画院院士,贵州省河南商会艺术顾问。

看古书,讲书法理论,古代像六朝、隋唐书法理论的文章,怎样能够实用到书法人手上,在纸上发挥直接作用,这才是“王道”的威风霸气。后面得有人用兵戈给撑起,你才会如唐代孙过庭《书谱》讲得比较实际:观乎悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形……

欣赏赵子牧的书法,为何越细捉摸越有味道?

赵子牧

又如王羲之,从鹅步的顾盼有度中悟出书法,像是白衫客的俊朗飘逸,而具体到赵子牧的书法显然是领悟到书法真谛,一个字都军纪威严,像是士兵出操。但他的隶书中还有一种风格,像《曹全碑》那样,有秀逸的书学真理。写字奔雷坠石,你写在纸上,人听像轰隆轰隆打雷一样,又像一块石头掉下来。书家真要拽一块石头在纸上,纸都破了废了,怎么还能有字?所以像这种事情赵子牧理解为照搬“书法理论”等于瞎子摸象,不如“摸着石头过河”把很多自身学习过程中遇到的一些经验,以及感悟都通过临帖的方式记录下来,却因尘封埋没许久,非常罕见。字虽有象,妙出无为;心虽无形,用从有主。无论是“有象”,或“无为”,初学条理,必有“字”“妙”。因象而求意,终及通会于“工夫扎实,非时间久数量多之谓也。任笔为字,无理无趣,愈多愈久,谬理成痼。惟落笔总求在法度中,虽少必准。准中之熟,从心所欲,是为工夫之致。”

赵子牧书学形成中发挥的作用诸如初学条理,必有“字”“妙”。然而何以“字妙”,实际上在赵子牧的书论和书法批评中可以看到存在主义思想因素的“意象墨语”。中国书法不是抽象艺术,也不是行为艺术,它在似与不似中太似媚俗,不似又不合法则。如用意象墨语的“意象”形容,实则是书法运用产生的一种语言。以此来说,只可意会,不可言传。赵子牧是把“有象”与“无为”的核心概念强调为:只有先进入临摹的过程,才会了解书法入门以中锋为主,正侧互用,自然转换。这是书家钟情的书学思想,甚至直接促成了赵子牧“书学有象”、以及“无为学书”概念的产生:世代促成的伟大书论不仅是一个书学的范畴,它意味着书法创作活动所具有的一个更为丰富和渊广的潜在精神层面。书家从不认为自己代表着什么,只是全身心地融入民间化的书学环境中,充分张扬着自己的自由秉性和反判精神。在这个层面的墨香放射,从现实中的古法用笔,到“因象而求意”,以及惟落笔总求在法度中,虽少必准,准中之熟,从心所欲,它都是结合书家内在情感对时代特征的审美需要。以笔法线条为中心,没有笔墨线条的骨法自然,一切书道之道都等于苍白无力。

赵子牧“书学有象”来自幽深的声音,有另外黑暗之中的手臂将它的“书道有象”交响于本我的书法语言中,这是一种“工夫扎实”的显现,并非只是某种书法知识渊博的结果,而是生命潜层的“书论”言说,一种自身未竟追蹑的探求之声留下的痕迹。这时候那些“意象墨语”和自性的层面进入了生命书道中,不可说的书道进入了可说的“书道有象”。我想,所谓的“书道有象”生命自身乃是一个书学生命构造的神圣概念:无论什么,凡是对“书道有象”来说成为书学符号化意义的“不贵形似”与“心之所象”。即自然界中的“形”与书法之道的“形”。它并非是书法家的胡乱涂鸦,而是来自于他们从小对汉字书写的图像媒介,在汉字图像中呈现岀书法创作人的独特悟性,不以形似为终其目的,而是以形写形转向对心中之象的笔法自然。它就是许多“书道有象”存在一个规定存在的书道迷恋,折射岀来的正是他们对传统书法价值和社会伦理秩序的全面质疑,对个性自由与欲望本能的审美复归。

事实上无论是赵子牧的“书道有象”,还是他的“不贵形似”与“心之所象”,我们都可以看到它们所表达书道审美与书家生活方式才决定他们在书学书道上的反判与超越,并使自己的作品体现岀独立存在的一个方式。当我们思维存在的时候,比如说,把它当作能力,精神,物质,生命等如此言说的独特性,在书写的造型上突破了营造意境的“以形写形”所呈现与现实相交而成的“产物”,充分体现出率意为之,并且只属于赵子牧的书学理念。这些可以思维的范畴都已作出最好的尝试,最后发现书家已把出现于整个书法理论存在的创作方式在很大程度上取决于他的生存方式。

这种生存方式不只是指赵子牧的书法环境以及地域文化的影响,重要的是还包括书家在确立自身社会角色过程中所体现岀的精神姿态和审美立场。使之成为存在自身的“赵子牧现象”,以及被认识了的存在,都不是存在本身的的“赵子牧现象”,而偏偏是这一“赵子牧现象”则有许多书法特点,那就是:雅,秀、润、清、刚、正。在点画、结字还是章法上都给人以平和亲切之感。其字清朗挺拔,布势轻重相宜,风神俊秀,具有秀润、挺拔 、自然、端庄、劲健、舒展之美感。但它又与艺术性、实用性并不矛盾,而是融合一体的,成为书家书法独特个性的自身并不显现,而一切别的东西却在它的里面对我们显现出一个天才书家生命形态的本质,显然应该是书家心灵的活动范围所蕴含的本义,触及了生命构造而不可化学式地还原为“赵子牧现象”,将同一因素的书学理论解释为活的动势,从而是它的书学属性里深植着有人的和众神的书论成分。超越存在飞跃的思想对赵子牧看来,这个飞跃决定着“我的书道自由,因为书道自由是通过超越而达到超越存在的书学高度。”因而产生了相对自由的冲力线条上,把人抛入了孤独的自由,人和书道背景的衔接:一种霹雳,把我推到青云直上的云端……

把临池不缀当作上帝以修练自己的书道母题,值得注意的是,赵子牧的“书道母题”既有一种王羲之式的精神状况的揭示,同时也具有一种对当代书学创作的理论性分析。他为何透露一些关于自身消息的客观存在着的视野边际透露出来,但它从来不成为一种现象,很快又替代另一种现象。他同时又是那样一种先锋的民间立场,重新审视他们作为社会角色的书法家和价值立场,找岀他们与其他书家在生存方式和人生哲学上的某些内在区别。也是由于这种“内在区别”的多圆转,少圭角;多藏锋,少露锋;多圆笔,少方笔;多直线,少曲线的圆直劲挺,棉里裹铁,铁线玉筋。是指无所不包的“书道有象”所代表的那个至大无外的空间,在这里面,为“我”存在的“赵子牧现象”构想的书学传奇,把书道的生命自身看作是“书道生命结构”的“四多四少”之精神揭示,从而也说明书家所说的“书道有象”不是苍生一芥,而是深层构造统摄书道法则的“子牧神话”。因此,这个个体“神话”的能力遂不呈封闭状,这也是一个天才书家生命形态的最美本质。

作者简介

杨青云,笔名三道快枪,梅雪,汝愚。常驻北京。著有《范曾论》《范曾新传》《<范曾新传>导读》《孔祥敬诗论》《周恩来诗剧》《范研范学的修学重构简论》《范学有道本体论》《范曾研究学何以成学?》《范曾诗魂书骨美学思想窥探》《忧乐精神的范学本体论》《贾平凹美术论》《太阳之子娄德平》《北京虎王马新华新论》《忽培元浅论》《王阔海新汉画初探》《樱花结》长篇小说等。现为范曾研究会会长,北京周恩来纪念馆筹委会秘书长。

(编辑 文心)