杨青云

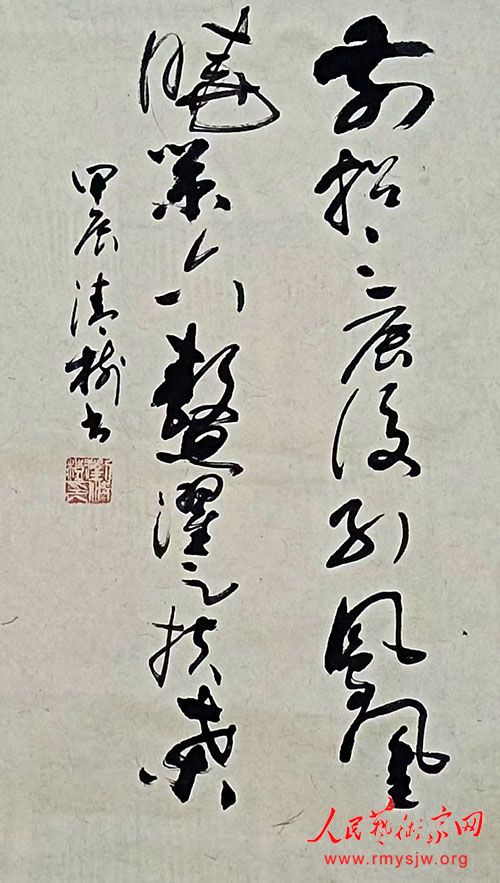

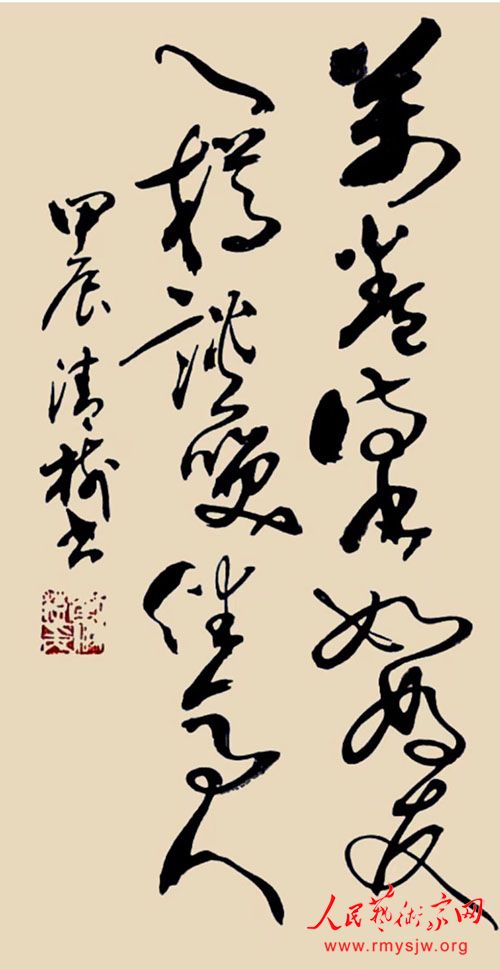

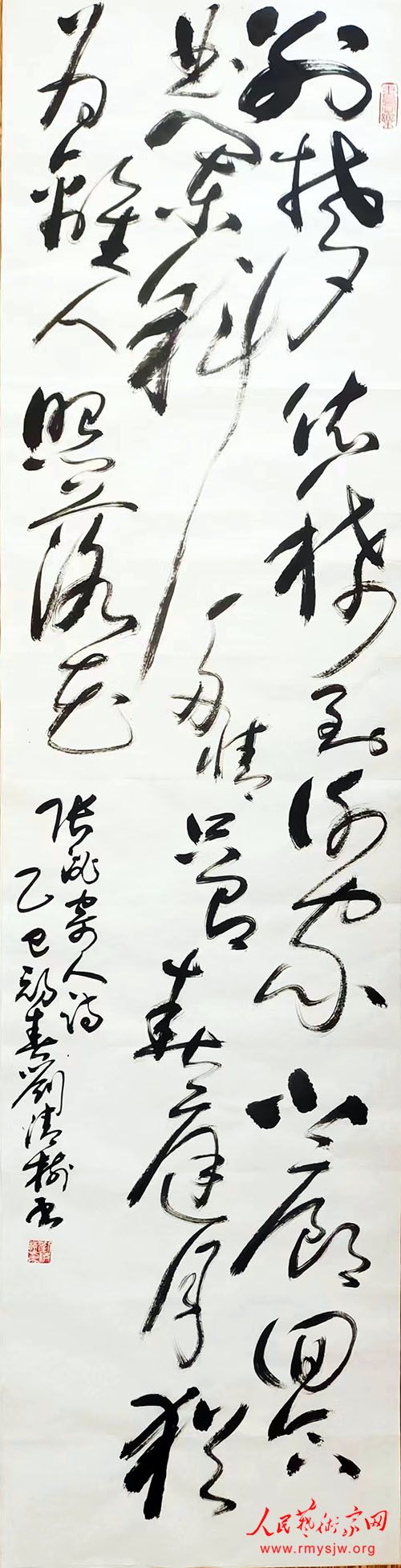

刘清树以其深厚的草书造诣独树一帜,长达半个世纪的学书历程,使书家对草书艺术的探索达到了一个相当的深度与高度。在这漫长的岁月里,他将大量精力投入到对古人张旭、怀素、孙过庭等草书大家的研究与学习中,汲取传统精华,形成了自己独特的草书风格。草书作为书法艺术中最具表现力和抒情性的书体,以其笔势飞动、变化万千的特点,深受众多书法爱好者的喜爱。刘清树在草书领域的钻研与实践,对于我们深入理解草书艺术、传承与发展草书文化有着重要的意义。

刘清树

刘清树与书法的缘分始于半个世纪前,在这漫长的时间里,他对书法的热爱从未减退,始终如一地沉浸在笔墨的世界中。早期如同众多学书者一样,从楷书入手,一步一个脚印地夯实书法基础。楷书的严谨结构和规范笔法,为他日后的书法创作打下了坚实的根基。随着对书法理解的不断加深,他逐渐将目光转向行书和草书,而草书独特的艺术魅力更是深深吸引了他,从此开启了他对草书艺术的深入探索之旅。

在学习草书的过程中,刘清树展现出了非凡的毅力和专注。他深知草书艺术的博大精深,绝非一朝一夕能够掌握。先生选择以古人为师,深入研究张旭、怀素、孙过庭等草书大家的经典作品。张旭的狂放不羁、怀素的灵动飘逸、孙过庭的潇洒流畅,都成为他学习和借鉴的对象。通过对这些古人作品的反复临摹、分析和研究,努力探寻草书的正宗草法,领悟草书的精髓所在。

草书的特点与艺术魅力

结构简省,笔画连绵

草书最为显著的特点之一便是结构简省、笔画连绵。在书写过程中,草书省去了许多楷书和行书的繁文缛节,以简洁凝练的姿态展现汉字之美。这种简省并非随意为之,而是在遵循一定的草书规范和约定俗成的写法基础上进行的。通过对笔画的简化和连接,草书不仅提高了书写速度,更赋予了汉字一种独特的动态美感。如在草书中,一些复杂的部首和笔画常常被简化为简洁的符号或线条,这些符号和线条相互呼应、连绵不绝,形成了一种独特的视觉效果。如“讠、亻、彳、氵”字旁在草书中常可简化为“丨”代表,体现了草书的简洁之美。

运笔自由奔放,不受常规拘束

草书的运笔自由奔放,不受常规的拘束,这使得书者能够在书写过程中充分展现自己的个性与情感。草书的笔法丰富多样,时而圆润如珠,时而方折如剑,时而轻盈飘逸,时而刚劲有力。书者通过对毛笔的提按、轻重、缓急等巧妙控制,使笔画在纸上呈现出千姿百态的变化。在书写草书时,书者可以根据自己的情绪和书写节奏,自由地调整笔画的粗细、长短、曲直等,从而创造出富有节奏感和韵律感的作品。例如,当书者情绪激昂时,笔画可能会更加奔放、粗重;而当书者心情平静时,笔画则可能更加细腻、流畅。这种自由奔放的运笔方式,使得草书成为了书者表达内心情感的最佳载体。

墨色变化丰富,营造生动艺术画卷

墨色变化是草书艺术中不可或缺的一部分,它为草书作品增添了丰富的层次感和艺术感染力。草书的墨色讲究干湿浓淡、相互映衬,通过巧妙地运用墨法,书者可以营造出一幅幅生动的艺术画卷。在书写过程中,书者可以根据笔画的需要,适时地调整墨的浓淡和干湿程度。如在书写笔画粗壮的部分时,可以使用较浓的墨,以增强笔画的厚重感;而在书写笔画轻盈的部分时,则可以使用较淡的墨,以表现出笔画的灵动性。同时,书者还可以通过控制毛笔的含水量,使墨色在纸上自然地渗透和晕染,形成独特的墨韵效果。这种墨色的变化不仅使草书作品更加生动有趣,也体现了书者对书法艺术的深刻理解和精湛技艺。

刘清树对草书正宗草法的追求

刘清树在草书学习和创作过程中,始终强调“学到正宗草法”的重要性,主张“取法乎上”,以古人为师。他认为,只有深入学习古人的经典作品,掌握草书的正宗笔法和结构规律,才能在草书创作中有所建树。在对张旭、怀素、孙过庭等草书大家的研究中,刘清树不仅注重对他们作品的外在形式的临摹,更注重对其内在精神的领悟。

他深入分析张旭草书的笔法特点,如“折钗股”“屋漏痕”等,努力学习其笔画的圆润饱满、富有弹性的书写技巧。先生也从张旭的狂放不羁的书写风格中汲取灵感,体会草书所蕴含的激情与活力。对于怀素的草书,刘清树则着重研究其灵动飘逸的线条和流畅的书写节奏。他通过反复临摹怀素的作品,学习如何运用毛笔的提按和使转,使线条在流畅中富有变化,展现出怀素草书独特的韵味。在学习孙过庭的《书谱》时,刘清树对其严谨的结构和精妙的笔法进行了深入剖析。先生认为《书谱》不仅是一部草书理论著作,更是一部草书技法的典范之作。通过对《书谱》的学习,刘清树掌握了草书的结构规律和笔法技巧,同时也领悟到了孙过庭对草书艺术的深刻见解。

在追求正宗草法的过程中,刘清树还注重对草书历史和文化的研究。他深入了解草书的发展演变历程,从秦汉时期的章草到魏晋时期的今草,再到唐代的狂草,他对每个阶段的草书特点和代表作品都进行了详细的研究。通过对草书历史的梳理,他更加清晰地认识到草书的发展脉络和内在规律,从而为自己的草书创作提供了更广阔的视野和更深厚的文化底蕴。

刘清树草书作品的风格与特点

继承传统与创新融合

刘清树的草书作品在继承传统的基础上,融入了自己的创新元素,形成了独特的艺术风格。他的作品中,既能够看到张旭、怀素、孙过庭等古人草书的影子,又能感受到他对传统的创新和发展。他在笔法上继承了古人的精湛技艺,同时又根据自己的书写习惯和审美追求,对笔法进行了适当的调整和创新。例如,在笔画的处理上,他既保留了古人笔画的圆润饱满和富有弹性的特点,又在一些细节处加入了自己独特的处理方式,使笔画更加富有变化和个性。在结构上,先生既遵循了草书的基本结构规律,又敢于突破传统,对一些字的结构进行大胆的变形和夸张,以增强作品的视觉冲击力和艺术感染力。

笔势飞动,气势磅礴

刘清树的草书以其笔势飞动、气势磅礴而著称。他的作品中,笔画如行云流水般连绵不绝,线条流畅自然,充满了动感和活力。在书写过程中,他能够充分发挥毛笔的性能,运用提按、轻重、缓急等笔法技巧,使笔画在纸上呈现出跌宕起伏的变化。他的草书作品常常给人一种一气呵成的感觉,仿佛是一首激昂的乐章,充满了激情和力量。例如,在他的一些大幅草书作品中,笔画纵横交错,气势恢宏,给人以强烈的视觉震撼。

情感表达真挚,富有感染力

草书作为一种抒情性极强的书体,能够充分表达书者的内心情感。刘清树在草书创作中,注重情感的表达,他将自己的喜怒哀乐融入到作品中,使作品富有感染力。他的作品时而奔放豪迈,时而婉约细腻,时而激情澎湃,时而平静舒缓,这些不同的情感变化通过他的笔墨得以生动地展现。例如,当他心情愉悦时,作品中的笔画可能会更加轻盈流畅,线条更加柔和优美;而当他心情沉重时,作品中的笔画可能会更加凝重厚实,线条更加刚劲有力。观者在欣赏他的作品时,能够感受到他内心的情感波动,从而产生共鸣。

刘清树草书艺术的价值与导向

对草书艺术传承的贡献

刘清树长达半个世纪的草书学习和研究历程,为草书艺术的传承做出了重要贡献。他深入研究古人的草书经典作品,掌握了正宗草法,并将其传承下来。他通过自己的创作实践,向世人展示了草书的独特魅力和艺术价值,激发了更多人对草书艺术的兴趣和热爱。同时,他还积极参与书法教育和推广活动,将自己的草书知识和经验传授给更多的人,培养了一批优秀的草书人才,为草书艺术的传承和发展注入了新的活力。

对当代草书创作的启示

刘清树的草书作品和创作理念对当代草书创作具有重要的启示意义。他在继承传统的基础上进行创新的做法,为当代草书创作者提供了一个很好的范例。他告诉我们,在草书创作中,不能盲目地追求创新而忽视传统的根基,只有深入学习传统,掌握草书的基本技法和规律,才能在创新的道路上走得更远。同时,他注重情感表达的创作方式也提醒当代草书创作者,草书不仅仅是一种书写技巧,更是一种情感的表达方式,要在作品中融入自己的真实情感,使作品具有生命力和感染力。

在文化交流中的作用

随着中国文化在世界范围内的影响力不断扩大,书法作为中国传统文化的重要组成部分,也越来越受到国际社会的关注。刘清树的草书作品以其独特的艺术风格和深厚的文化内涵,成为了中国文化对外交流的一张亮丽名片。他的作品曾多次在国际书法展览中展出,受到了国际友人的高度评价和赞誉。通过这些展览和交流活动,刘清树的草书艺术不仅向世界展示了中国书法的魅力,也促进了不同文化之间的交流与融合。

综述刘清树的草书艺术是他半个世纪学书生涯的结晶,他在草书领域的探索和成就为我们展现了草书艺术的博大精深。对正宗草法的追求、对传统与创新的融合、对情感的真挚表达,都使他的草书作品具有独特的艺术价值和魅力。他的草书艺术不仅为草书艺术的传承和发展做出了重要贡献,也为当代草书创作提供了有益的启示。在未来的书法发展道路上,刘清树的草书艺术将继续发挥其影响力,激励更多的人投身于草书艺术的学习和创作中,共同推动草书艺术的繁荣与发展。在刘清树等一批优秀草书艺术家的努力下,草书这一古老而又充满活力的艺术形式必将在新时代焕发出更加耀眼的光芒。

杨青云,被媒体称为“三道快枪",笔名,梅雪,汝愚。常驻北京。著有《范曾论》《范曾新传》《<范曾新传>导读》《孔祥敬诗论》《周恩来诗剧》《范研范学的修学重构简论》《范学有道本体论》《范曾研究学何以成学?》《范曾诗魂书骨美学思想窥探》《忧乐精神的范学本体论》《贾平凹美术论》《太阳之子娄德平》《北京虎王马新华新论》《忽培元浅论》《王阔海新汉画初探》《樱花结》长篇小说等。现为范曾研究会会长,北京周恩来纪念馆筹委会秘书长,兼《周公研究》新媒体主编。

(编辑 文心)