高小雅

西北龙先生的作品,犹如一部用笔墨写就的民俗史诗,在许多画作构筑的视觉长廊中,我们得以窥见艺术家对民间信仰、生活哲学与传统美学的深刻理解与当代诠释。其创作核心紧密围绕福、禄、寿、禧的吉祥文化展开,通过寿星、孩童、女性、瑞兽等丰富意象,共同编织出一幅充满生命哲思与人间烟火的壮丽画卷。

西北龙的作品犹如一扇通往东方美学世界的窗牖,在这些画作构筑的视觉长廊中,我们得以窥见艺术家对传统文人画精神的当代诠释。其创作始终围绕两个核心意象展开:孩童与女性,二者共同编织出一幅充满生命哲思的民俗画卷。

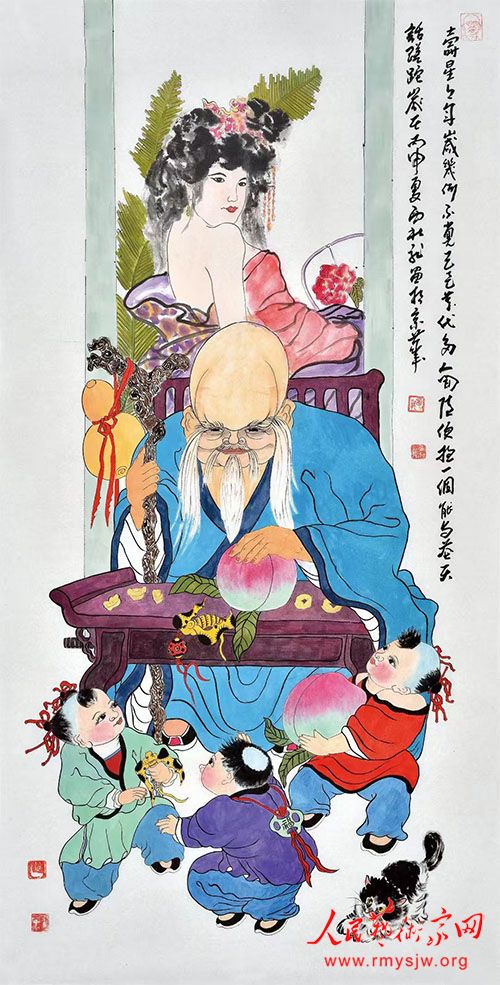

在《献寿图》《吉祥送子》等作品中,孩童形象被赋予深层的文化隐喻。那些背负仙桃的稚子(图4、6),不仅是吉祥符号的载体,更是生命延续的诗意象征。艺术家巧妙运用“九子图式”(图7)的传统范式,通过错落有致的构图使每个孩童都具有独立的叙事空间——持灯笼者步履轻快,捧寿桃者笑靥如花,这种群体性动态表现恰似民间社火活动的艺术凝练。更值得玩味的是图3中手持“大吉”“大利”牌匾的童偶,其程式化的动作暗合传统木版年画的造型规律,却在笔墨晕染间注入现代审美趣味。

女性形象的塑造则展现出另一种美学追求。图1中手持巾帕女子的回眸与图2中观蝶佳人的侧影,共同构建了“倚风自笑”的古典女性群像。艺术家通过服饰色彩的象征性表达(黄为尊,蓝为静)与器物符号的文化暗示(纨帕喻贞静,荷花喻清贞),在看似闲适的场景中埋藏着深厚的礼教文化密码。特别是图1的亲子互动场景,荷花与山石的背景设置暗合“孟母三迁”的教育寓言,使画面超越简单民俗记录而具备训诫功能。

西北龙对传统绘画程式的突破体现在三个维度:其一,书法与图像的互文关系得到强化,如图8骑鸡童谣的题跋“骑鸡迎大吉”采用民间歌谣体,与稚拙的童趣形象形成修辞共振;其二,色彩系统在继承宫廷画院“大红大绿”传统的基础上(图5),融入现代色彩构成理论,如图7大象的靛青与孩童衣着的玫红形成补色对比;其三,空间处理借鉴民间绘画的“满构图”特征(图10),通过留白与密实的节奏控制,使热闹而不显拥塞。

这些作品在民俗外衣下蕴藏着深刻的现实观照。图9中老翁与猫、葫芦的组合,看似表现招财进宝的世俗愿望,实则通过背对观者的红衣女子形象,暗示了现代人对传统伦理的疏离感。而图10敲锣打鼓的童趣场景,在山水长卷的宏大背景下,似乎隐喻着个体生命与永恒自然的精神对话

西北龙的艺术实践本质上是对非物质文化遗产的活化传承。其价值不仅在于娴熟运用焦墨重彩(图4)、铁线描(图2)等传统技法,更在于将年画、剪纸、泥塑等民间艺术基因注入文人画体系。如在图6的寿桃表现中,既见没骨法的润泽,又含木板年画的刀味,这种跨媒介的语言融合,使作品成为连接乡土记忆与当代审美的文化桥梁。

纵观这些作品,西北龙通过建立“孩童-女性”的意象系统,构建起传统吉祥观念的形象谱系。在全球化语境下,这种创作既是对文化根脉的坚守,也为我们提供了一种东方美学的当代解读范式——那些活跃在宣纸上的生命意象,终究是对中华民族集体无意识中生命崇拜的艺术显形。

(编辑 文心)