核心提示: 1923年24岁的朱复戡在宁波与陈仁梅(张美翊外孙女)结婚,夫妇二人育有长子朱右隆(全武)、长女朱萍凡(凤起)、次女朱小凤(幼年夭折)。朱萍凡(凤起)就是孙晓云的生母。 朱复戡与孙晓云合影于上海...

朱复戡与孙晓云合影于上海胶州路170弄6号寓所

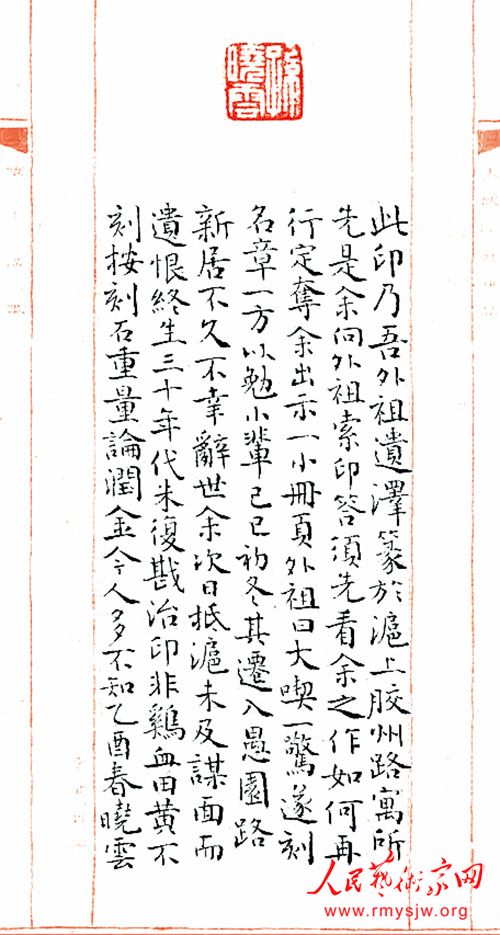

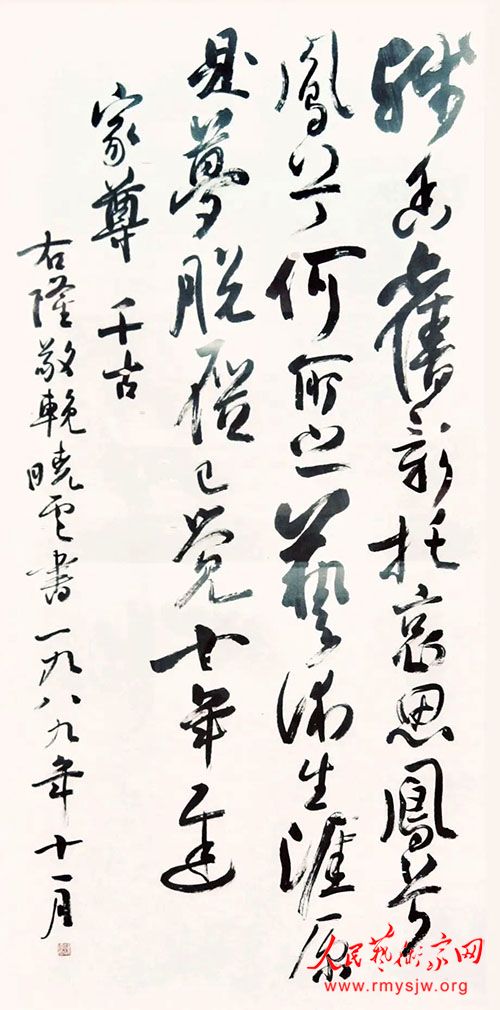

朱复戡八十岁后为外孙女所刻的印章"孙晓云"

孙晓云楷书书跋"孙晓云"印蜕

一

阿城:……所以我想问你,是谁传给你书法,也就是这个文化技能的呢?孙晓云:是我妈(朱萍凡)。我妈从小就练字。

阿城:日课?

孙晓云:日课。从小我妈就告诉我,字的结构应该怎么样。我小时候,文化 大革 命时,我妈在学校里面抄大字报,我就跟在她后面,我妈也叫我抄,那是小学四年级,我三四岁就写字,很多字不认得,但是会写。我爱写字、迷写字,应该说,是童子功的训练。后来是我舅舅(朱右隆)。我三岁之前他经常到南京来,我根本记不得了。到了反 右派,那时我三四岁,他成了右 派,就不能来了,不能见家人的。有一次他生病,放他出来看一次家人,是我上小学三年级的时候,他到南京来过一趟。当时我家是在部队的大院里,他不能住家里,我妈给他安排住在附近一个招待所,那个时候我妈不让我见这个舅舅。然后到了七九年,右 派平 反了,那是我第一次记得我舅舅。那时我字已经写得很好了,但是,真正开始明白字是怎么写的,是从见了我舅舅开始的。

阿城:那我要问问你母亲的家系是怎么样的。

孙晓云:家系?

阿城:你母亲的父母是怎么样的?

孙晓云:我母亲的父亲,也就是我的外公叫朱复戡。

阿城:哦,古文字学家,书画金石名家,怪不得。

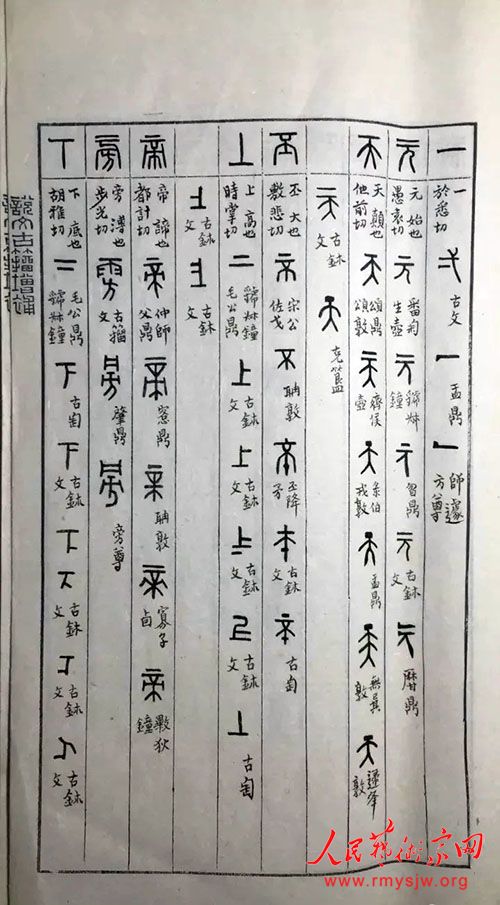

朱复戡所著《说文古籀增补》(已散失)

孙晓云:对,书法界应该知道他吧,他在三十年代的上海是赫赫有名的。他的活动在上海文化里是很重要的。说到字,是我外公训练了我舅舅和我妈。我们家里,我们家族里,没有谁不会写字的,从小就写,都是有童子功的。我妈实际是按照我外公对她的要求来要求我从小写。

阿城:难怪。

孙晓云:我外婆叫陈仁梅,我是外婆带大的。我外婆大概十六七岁跟我外公结婚,她比我外公小四岁,还是小五岁。我外婆的父亲叫陈昌寿,做过宁波警务署的署长,在日本留学时与蒋介石是同学。蒋介石从浙江到上海,蒋与毛氏结婚,都是他在里面帮忙张罗,关系密切,可惜他三十六岁就去世了。当时他们跟上海的政界、金融界都有密切关系,把得住。为什么会这样呢,主要是因为我外婆的外公张美翊,号骞叟,曾经是薛福成的幕府。

阿城:也就是幕僚长。薛福成是清末非常重要的一个人,他的许多看法,到现在也没过时。

孙晓云:他文章写得好,薛福成的很多文字是他起草代写的,随薛福成去过欧洲。后来薛福成把自己在宁波的“薛楼”给了他。

阿城:薛福成做过宁绍台道,大概是那时有了“薛楼”。

孙晓云:“薛楼”就是现在宁波的中山公园,我母亲这一系就在宁波了,我外婆生在宁波,她们的祖籍是鄞县。

阿城:鄞县和宁波的关系就像吴县和苏州的关系,是郊区和城里的关系。鄞县有个天童寺,很有名的。

朱复戡授业恩师张美翊先生

孙晓云:张美翊后来到上海,是上海宁波旅沪同乡会的会长,又是两任上海南洋公学提调兼总理,也就是现在说的校长,南洋公学是现在上海交通大学的前身。张美翊有个儿子张炯伯,当时在上海开明华银行,又是民国大钱币学家。张美翊还有个外孙,也就是我外婆的表哥叫范鹤言,以前是中央银行秘书处长,后来去台湾,做行政院资政。

阿城:光张美翊是同乡会会长就够了。这种会长政治势力很大。美国的州长、市长竞选,都要去拜各种族裔的这类会长,拉票。前两年洛杉矶市长要竞选连任,去拜唐人街的宗亲会,会长拒不接见,因为不满意他的华裔政策。竞选,少一票都是天大的事情,不要说少一个族裔的票子。

孙晓云:我外公这边,祖上也是鄞县,我母亲说以前家里有一副对联,是“昔日圣贤一脉”,说的是我们是朱熹的后裔;“前朝天子同宗”,讲我们的朱姓在明朝是皇族。外公的祖上是明末清初逃难到浙江的,这副对联一直保留着。

孙晓云:我外公的父亲叫朱君随,清朝时做过四川的盐官,我的外公就是在四川生的。因我外公的爷爷朱孝弘是南洋巨商,所以朱君随十九岁就到上海,创立了南洋广告公司、通用电器公司,做过上海《时事新报》的主编,民国北伐时,参与戴季陶、陈布雷办《民权》、《民生》报。我外公的父亲跟戴季陶的父亲是很好的朋友,戴季陶的父亲死得早,死前说我的儿子拜托给你了。后来戴季陶在国民党的时候为了感激我外公的父亲对他的照料,希望我外公到蒋介石那边去做个官,我外公不去,他不要做官,后来沙孟海去干了几年。我外公是少年得志……他七岁,写了一副大篆对联。当时吴昌硕看到,吓了一跳,一直追问这是谁写的,称我外公为“畏友”……。吴昌硕是我外公祖父辈的人,所以吴昌硕带他在身边口称畏友,所有的人就都把我外公当吴昌硕同辈人看。那时有吴昌硕这样有名望的人捧,他一下子就起来了。后来又与陈家联姻,有外婆的外公张美翊这样的关系,在上海是又有名又有地位。

孙晓云:当年邓散木不是要拜我外公为师吗?他也不知道他多大,就说这章刻得好,要拜他为师,拜师仪式前什么都弄好了,进来一看,朱复戡原来是这么年轻的一个人,但还是要跪,外公就说免跪,不要跪了。外公和张大千、马公愚等是老朋友,和袁克文是至交。他二十多岁时出版篆刻集,由吴昌硕题扉页,罗振玉题签,有很多日本人来请他写字,说朱义方的字,复戡是我外公四十岁以后的字,之前他叫静龛,也叫义方或者百行,他有许多名字。日本人请他写过很多船名。

阿城:那他一定写过很多“丸”字了。

孙晓云:他拿长棍子绑了棉花麻什么的,很大的字。

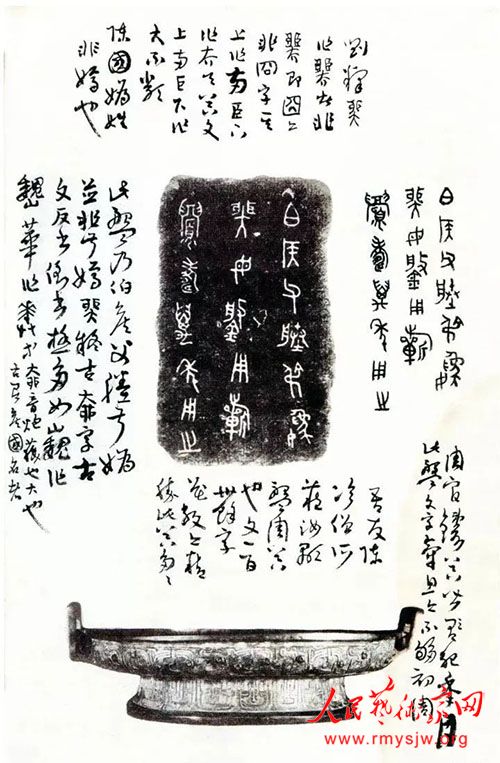

我外公懂很多东西,对青铜,尤其对古文字,曾经跟郭沫若吵过,为了对甲骨文的解释。他对古文字的变化能够断代断到五十年,比如五十年大篆有什么变化,他能辨出来。那时叫他三代鬼。泰山刻石不是只剩下十三字吗?要恢复,但没有人能恢复,他按李斯的原文和剩下的十三个字将泰山刻石的其他字形恢复出来了,他可以断定那个时候小篆是怎么写的。这是他晚年做的一件很重要的大事。他对古文字非常熟,不仅仅是甲骨文,篆,大草,大草跟小草又有差别的,大草的写法我们都不认识的。他不会写错一个字,问他,他从来不查字典,全在脑子里,他这一方面是很有名的。……七十年代初,周 恩 来就说现在能辩识古文字(又能写)的还有两三个活着,一个在山东,指我外公。我外公解放后在上海不好待了,去了山东,原因不好说。八八年国 务 院给他在上海成立了一个“朱复戡艺术研究室”,才成立了一年他就去世了。朱 镕 基在上海,说这个人要抢救。是国宝级的,一定要尽全力。

朱复戡批注《鬲室旧藏夏商周汉彝器考释》

阿城:我听说朱先生设计过一个鼎。

孙晓云:他设计过许多鼎。苏州(寒山寺)中华青铜九龙五凤宝鼎就是一个。我外公对青铜器的纹饰非常懂,知道什么时代是什么纹饰,上海玉佛寺的荣氏宝鼎是他做的,他刻印的石章上的钮都是他自己设计的。当时旧上海的大古董商,或谁买了古董,都要拿给他鉴定,字画,青铜,玉器。他年轻的时候会很多东西,是京剧名票,会乐器,跳舞,法语说得很好。家里又有钱……。

朱复戡33岁书宣炉图谱序文

朱复戡秦文字手稿

二

孙晓云:我舅舅(朱右隆)说人有六根,要用对了自己的根,才会成功。舅舅说我是眼根的人,所以写字画画就对了,说他自己是意根的人。他的抽象思维能力特别强,比如一个电话号,会说这是什么平方根与什么平方根的和,好记,其实我们反而记不住了。不过童子功还是很重要,我自己深切体会到这一点,小时候写字还没有意识到什么童子功,大一些以后,就觉得我随便写写都比别人好,人家说我们花了同样的努力,为什么你总是比我们写得好,我才意识到,我从小训练过了。童子功跟笔迹形成有密切关系,在笔迹没有形成之前,字会变的,在这个时候你把字调整到最佳状态,形成一种条件反射,随便写就结构非常好……。阿城:母语。

孙晓云:就不会变了。但是你在成年之前,尤其是比如说方言是语言形成的时期,书写是手的书写的协调时期,骨骼,肌肉,因为成年以后你的手就不长了,肉也不长了,功能都不变了,如果在这之前训练,整个功能的协调性是随着训练而长的,一旦形成了,就是一种条件反射了,所以我觉得童子功是很重要的。你原来不习惯这样,硬拗着,从解剖学来讲,你这块肌肉本就不适合做这样的动作,还是在那儿做,会很吃力。执笔的时候,拿笔有各种各样的形态,高低,斜度,每个指头用劲的轻重,都会造成汉字的特征,哪怕是钢笔字,铅笔字。

阿城:那你认为没有童子功的人学笔法,学写字,什么时候开始还有救?

孙晓云:当然是年轻时了。越年轻越好。

阿城:对……,你再讲讲你舅舅对你的影响。

孙晓云:我舅舅叫朱右隆,对我影响很大。我在二十几岁以前对笔法还懵懵懂懂,我舅舅跟我讲的时候,我就突然觉得天塌下来了,根本两回事嘛。虽然小时候想过很多奇怪的问题,比如说为什么要有这个捺,也许古代规定有捺。心里有疑问,但是我一直藏在心里,看了一些图心里有一些体会,老琢磨好像不对,不应该是这样,但又没有动力让我去研究它,可能跟女人的惰性有很大关系,这个事情别人会做的,我去管它干吗,不去主动地探究这个事情。但是我舅舅跟我讲了笔法以后,我觉得他讲得很有道理,应该是这样的。可是,我以前不是白干了吗?就觉得完了,我以后怎么办,我写不写字了?而且我自己试了一下,哪里写得起来,懂也没有用啊……。

阿城:说回你舅舅吧。

孙晓云:后来我不断地写字给他看,我说你看我这张字怎么样,他说有进步,或者有什么缺点,经常给我一种批评,也给我一种信心。这本书是我把我们家族的东西,以一种现代人的方式诠释出来。

孙晓云:我舅舅实际从小是受两种教育长大的,一种是中国古文,一种是英文,他从小英文就非常好,九岁的时候在太外公家里,满橱子全是外文书,他能够蹲在角落里把一本“介词”仔细看完。所以他两方面童子功都很好,同时并进,两种语言。我外公家里的舅舅都是会好几国语言的,所以有这样的环境。

他书法的童子功很好。我外公生活在文学盛行的时代,他对帖也是很有研究的,可能现在上海还有他临摹的王羲之的帖,我舅舅说临得是纤毫微妙,非常像非常像,如果不用正确的方法是临不到那么像的。

孙晓云:我舅舅就知道用这个方法,我舅舅年轻时反应非常快,突然有一天,对书法感兴趣起来,首先是对孙过庭的《书谱》,临给我外公看,我外公看了大吃一惊:哎呀,真是我的儿子啊,不愧是我们朱家人,写得好写得好。那是他最旺盛的时候。后来他上英文大学,生肺病开刀,在床上躺了几年,看书,对基督教很有研究,他说了解西方文化,对西方的宗教不懂,等于不懂一半。

我觉得他一个桥搭得特别好,中文什么典故他都知道,过目不忘;英文也是,什么典故都知道。他也没什么书,仅几本英文大字典。你买给他的那本圣经辞典,他觉得特别好,是讲圣经的辞源的。他永远给你一种优越感,不是盛气凌人的优越感,而是一种人的自信,不会堕落。他好像代表一种文化,一种非常厚的文化。他像一面镜子,时刻照着我。他像一个天使,一个老天使,随时随刻作为一个活的人在你旁边,我好像坚强了很多。舅舅不在我这里住,我就觉得自己特别单薄,跟舅舅在一起,就觉得人厚实一些。这个厚实,一是他人格的魅力,一是一种理想信念。我是很幸运的,有这样一个老头在旁边。我担心他会死,他安慰说:我怎么会死呢?现在他一有病就告诉我。我不让他挤公共汽车,来去打的,早上去老年活动室打乒乓球,我说你只准打一个小时乒乓球另外三个小时下棋。他对打乒乓很着迷,电视里播比赛,他看得脸都快贴到屏幕上去了。他象棋下得很好,活动室的人跟他下,他百下百赢。他说我这个人做系统工程是最好的,我脑子里有无数个抽屉,所有的东西都归纳到里面去。他从来不做笔记。他有一套怎么下好象棋的系统方式,我说你写下来,他看着纸头,想一想就扔掉了。我说你都记下来,我当不了你的助手,差别太大了,没办法当,最好你能有个助手,像孔子那样。他兴趣很多,中西方哲学,古诗词,数学,物理,历史,打乒乓,桥牌。他不感兴趣的东西就一点都不感兴趣,从来不逛商店,上街头朝地下走的。别人都说他是怪人。他当了二十年右 派,回来后在上海一个中学教英文,后来他到一个地名办去编上海的地名志,在那里待了两年,就退休了。退休后还办过英语班,但是他这个老头子不知道怎样教别人学他这个方法,不知道怎样让别人进入这套方法,以失败告终……。

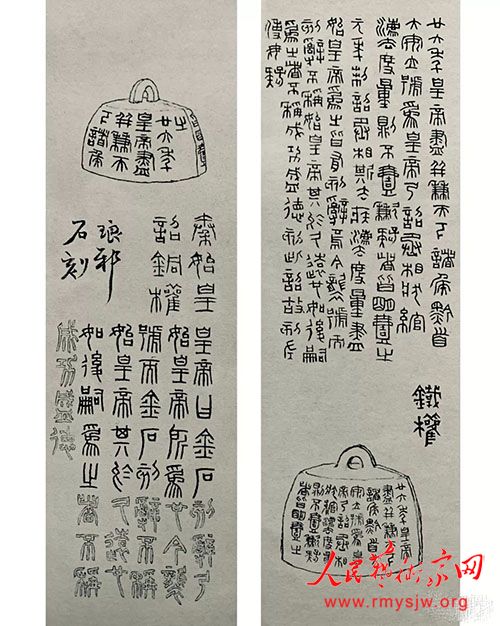

朱复戡1983年书秦始皇诏版

孙晓云书秦始皇诏版

二00一年六月三十日 广州江湾

(编辑 文心)